接下来,就让我们一起揭开降压药常见误区的面纱,掌握科学降压的正确方法吧。

误区1:降压药吃完了,自行去药店购买

很多患者觉得,反正都是降压药,自己去药店买点接着吃没什么大不了的。但事实并非如此。降压药的种类繁多,不同类型的降压药其降压机制千差万别,适用人群也各不相同。例如,钙离子拮抗剂通过阻止钙离子进入血管平滑肌细胞,使血管扩张来降低血压,比较适合老年高血压患者;而血管紧张素转换酶抑制剂则是通过抑制血管紧张素转换酶,减少血管紧张素Ⅱ的生成,从而发挥降压作用,对于合并糖尿病、慢性肾病的高血压患者较为适用。如果没有医生的专业指导,自行买药服用,极有可能因为药不对症而产生不良反应,不仅无法有效降压,还可能给身体带来额外负担。

所以,降压药一定要在医生的建议下使用,并且最好定期前往医院复查,医生会根据个人的具体病因、病情以及治疗效果,精准选择最适合患者的药物,以实现强效平稳降压,同时保护好心肾等重要器官。

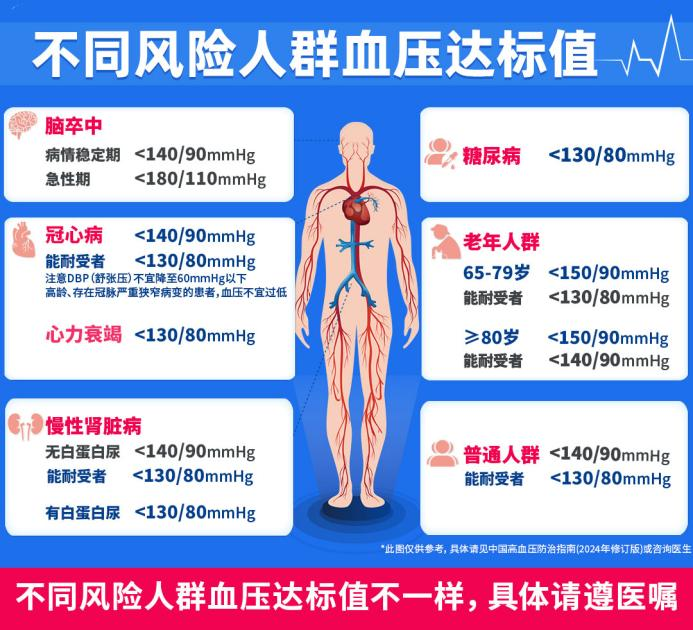

误区2:血压只要控制到 140/90mmHg 就行了

一般情况下,大多数高血压患者的血压目标是控制在 140/90mmHg 以下。但这并非是 “一刀切” 的标准。如果患者身体状况良好,能够耐受更低的血压,那么将血压进一步降至 130/80mmHg 以下,会更有利于减少心脑血管疾病的发生风险。而对于老年人来说,由于血管弹性下降等原因,血压达标值可能会相对宽松一些。这是因为老年人对血压变化的适应能力较弱,过低的血压可能会导致脑供血不足等问题。具体的血压达标值会因个体的年龄、基础疾病等因素而有所不同,所以患者务必遵循医生的个体化建议,切不可盲目参照统一标准。

误区三:血压降下来了,就可以停药了

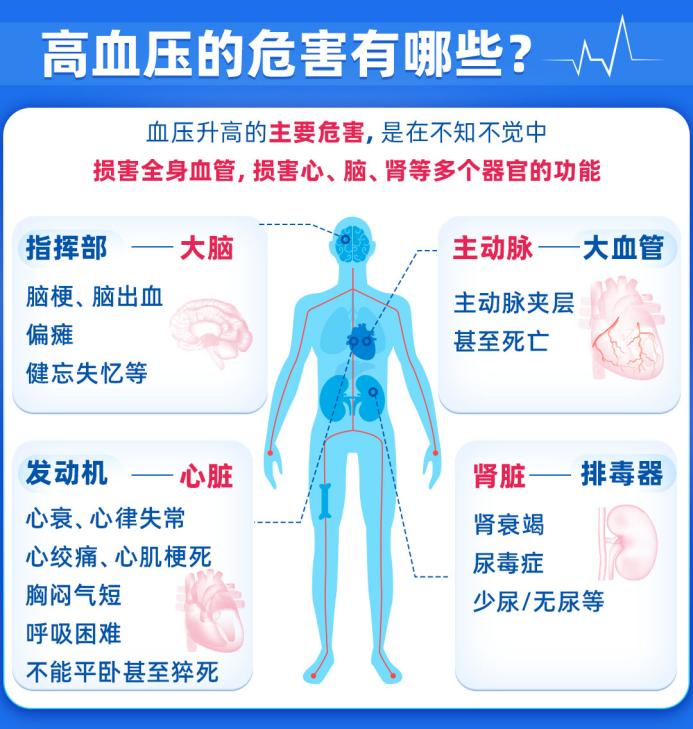

这是一个极其危险的误区。高血压是一种慢性疾病,通常需要长期甚至终身服用降压药来维持血压的稳定。当服用降压药后血压恢复正常,这仅仅表明药物发挥了作用,有效地控制住了血压,但并不意味着高血压已经被治愈。一旦擅自停药,药物在体内的作用逐渐消失,血压就会迅速反弹升高,对身体造成严重伤害。长期的高血压状态会对多个重要器官造成不可逆的损害。例如,血压过高冲击脑血管,可能引发脑梗、脑出血等严重脑部疾病;影响心脏时,心梗、心衰等心脏疾病的发病风险会大大增加;波及肾脏,则可能导致肾衰,出现少尿、无尿等症状;甚至还可能引发主动脉夹层,严重时可导致猝死。

所以,为了身体的健康,即使血压已经达标,也绝不能随意停药,一定要坚持长期规律服药。

误区四:血压都达标了,没必要去医院复查了

有些患者认为,只要血压稳定在正常范围内,就万事大吉,不用再去医院复查了。这种想法大错特错。定期复查对于高血压患者来说至关重要。首先,通过复查可以及时监测高血压是否已经对心脑肾等重要器官造成了损害。例如,通过肾功能检查、心脏超声等检查项目,能够早期发现肾脏、心脏的病变,以便及时采取干预措施。其次,复查还能帮助医生了解患者是否存在其他心血管危险因素,如血脂异常、血糖升高等,从而制定全面的治疗方案,降低心血管疾病的整体发病风险。此外,定期复查可以让医生准确评估降压药物的治疗效果,及时发现药物可能产生的副作用。如果患者在服药过程中出现了干咳、水肿等不适症状,医生可以通过复查判断是否为药物副作用所致,并及时调整用药方案。因此,无论血压是否达标,患者都应严格按照医生的嘱咐定期前往医院复查。

误区五:长期吃一种降压药,会产生耐药性

当患者发现服用降压药后血压控制不佳时,往往会怀疑是降压药产生了耐药性。但实际上,这种情况更多时候并非是因为降压药有“耐药性”。血压控制不好可能是由于多种原因导致的,比如患者近期生活方式发生了改变,过度劳累、情绪波动大、饮食中盐分摄入过多等,都可能使血压升高。另外,随着年龄增长、病情进展,高血压本身可能变得更加复杂难治。所以,一旦出现血压控制不理想的情况,患者一定要提高警惕,及时到医院就诊复查,找出血压升高的真正原因,而不是盲目认为是药物耐药就自行换药。

降压药的正确使用关乎高血压患者的身体健康和生活质量。我们要坚决避开这些常见误区,树立正确的用药观念,坚持遵医嘱按时服药,密切关注血压变化,争取尽早让血压达标,并长期维持稳定。只有这样,才能有效预防和延缓高血压相关疾病的发生发展,守护好我们的健康。希望大家都能重视高血压,科学降压,拥有健康的生活。

(心血管内一科:金姿)